魚の 『ゆりかご』 とは… 牧町の周辺環境

水田が魚の 『ゆりかご』 と言われるのは、自然豊かなびわ湖岸の周辺環境(ヨシ帯や、内湖、水路)の中で生息する生物の生態系と関わっています。

びわ湖の固有種となる「ニゴロブナ」は秋から冬の間、びわ湖の沖合、深い所に生息していますが、春になるとヨシ帯のあるびわ湖岸で産卵し、ふ化した稚魚はヨシ帯や内湖、周辺水路で成長し、びわ湖の沖合に戻っていくというサイクルを繰り返しています。

びわ湖の周辺地域では豊かな自然環境の中、人が営む農業(水田)や、漁業(仕掛け漁法)が関わり、生物と共存することで滋賀県独自の「ふな寿し」をはじめとする豊かな食文化を育んできました。

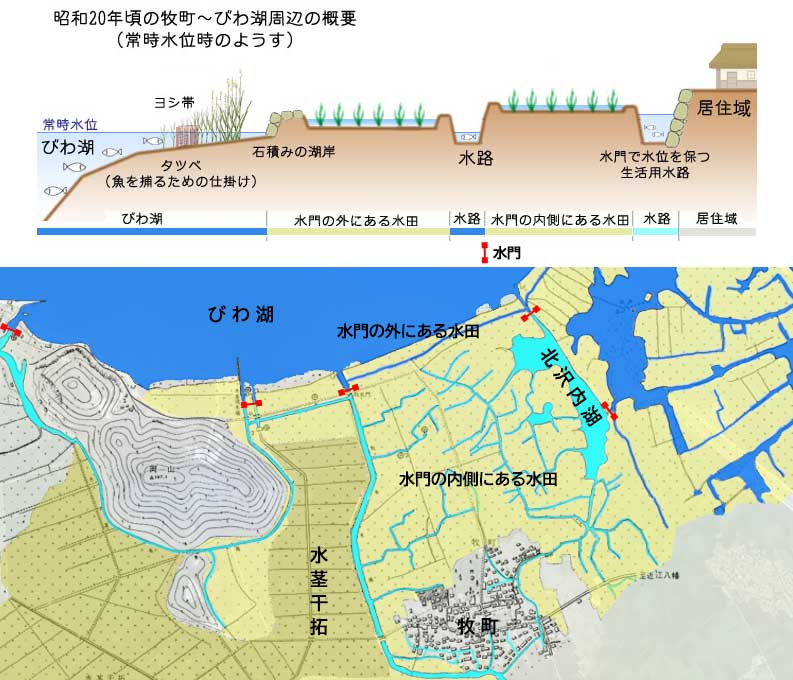

牧町の周辺環境 - 昭和20年頃 -

農地(農業)と魚(漁業)の関係

昭和20年頃に実施された水茎内湖の干拓事業に伴い、牧町の周辺の水田は、水門が設置され、びわ湖の水位に左右されることがない生活用水路が整備され、農地への農機具や収穫した稲の運搬に田舟(和船)を利用していました。びわ湖より水位を高くした生活用水路とびわ湖の間には、閘門(こうもん)式の水門により水門内側にある生活用水路内の水田だけでなく、水位の異なる水門の外にある水田や、びわ湖、周辺水路・内湖との行き来を可能にしています。

このような生活用水路の整備により、雪解け~梅雨時期に水位が高くなりがちなびわ湖の水位の影響を受けない農地が確保されました。

また、水田に水がはられ、代かきや田植えがおこなわれる4月~6月、びわ湖に生息するコイやフナは産卵の時期を迎え、水温が高くなる湖岸のヨシ帯や水路に遡上し、ヨシやマコモなどの茎に卵を産み付けます。

産卵のため遡上してきた魚を捕獲するための仕掛け(タツベ)をヨシ帯や水路のマコモが群生する周辺に仕掛けるなど、田船を利用した漁業も盛んにおこなわれていました。

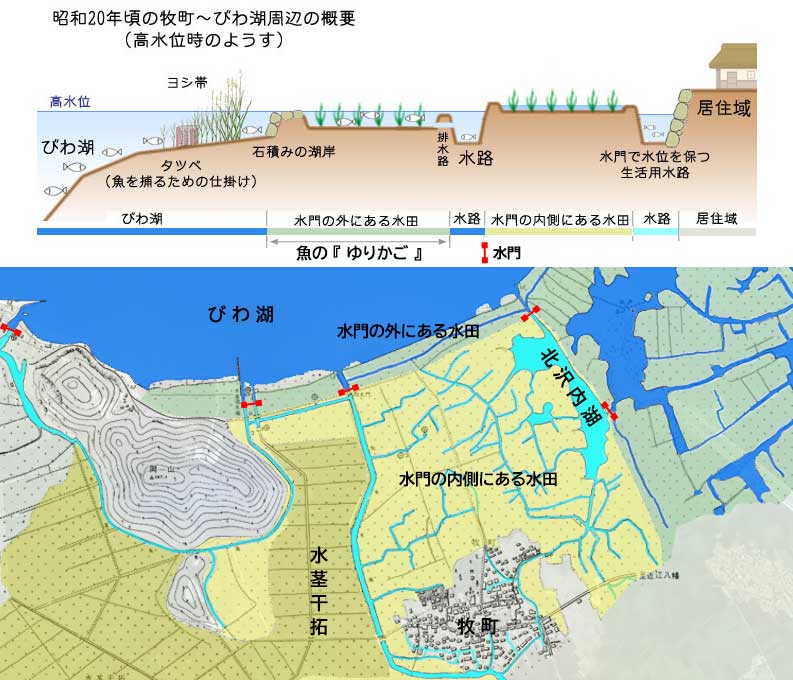

びわ湖の水位が高くなると

水田への田植え~分げつ時期となる4月~6月、びわ湖では、周辺の山々からの雪解け水や梅雨の長雨により、水位が上昇する機会が増えます。この水位の上昇に伴いびわ湖周辺の水田は冠水し、湿原のようになり、排水路や水田の畦を越えた魚が水田に入ることができるようになります。(このようなびわ湖の水位上昇に伴う水田の冠水は、牧町周辺の水門の内側にある水田への影響はありません)

びわ湖の魚(フナやコイ、ナマズなど)は、春になると産卵のためびわ湖の浅瀬や、内湖・水路のヨシ帯に産卵しますが、湿原のようになった水田内にも入り産卵します。

水田はびわ湖や内湖よりも水温が暖かく、稚魚のエサとなるプランクトンも豊富なため水田内でふ化した稚魚は、水がはられた水田の中で成育し、イネの分げつ期後半に水田の水が抜かれるのに合わせ、排水路から水路、びわ湖へと戻っていきます。

このようにびわ湖周辺の水田は、びわ湖の魚たちの稚魚の成育に適した 『ゆりかご』 のような場所となっていました。

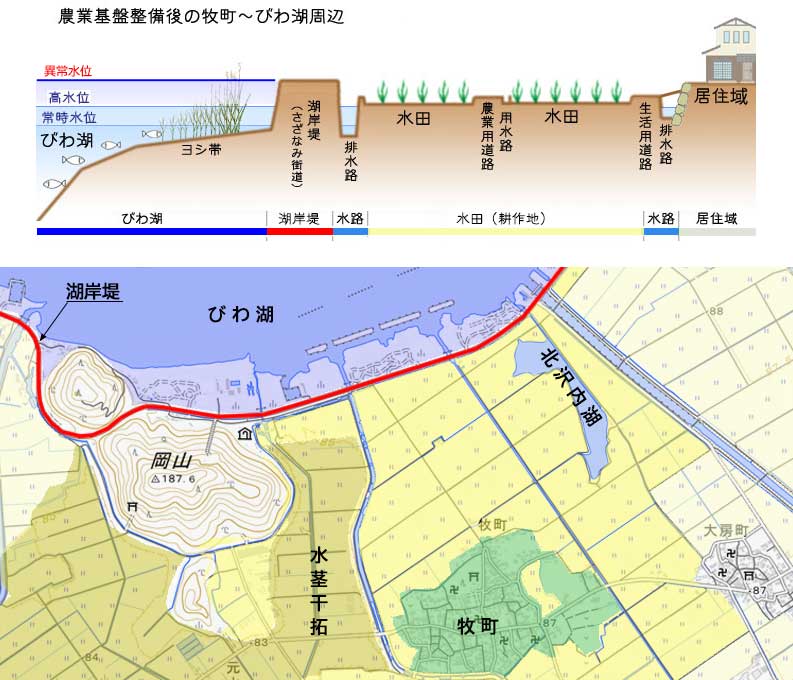

農地の改良工事後の周辺環境 - 昭和40年代 -

農業の近代化を目指して、トラクターやコンバイン等による機械化・効率化をおこなうため、農地の改良工事(圃場整備)が実施され農地のかさ上げや用水路、排水路の整備に加え、地域に張り巡らされていた生活用水路は埋め立てられ、生活用・農業用道路へと改良工事がおこなわれました。

また、びわ湖総合開発による治水・利水対策としての湖岸堤の整備により、びわ湖が異常水位となった場合であっても、湖岸堤や湖岸堤に設置された水門により農地や居住域が冠水することを防ぎ、地域住民へ安心・安全がもたらされ、同時に農地の区画化と乾田化により、大型機械による耕作が可能な水田に改良され、農作業の近代化・効率化が成されました。

このような取り組みにより、水田(耕作地)はびわ湖の水位の影響を受けなくなりましたが、びわ湖周辺で営まれてきた水田と魚の繋がりが断ち切られてしまいました。

魚のゆりかご水田プロジェクト

滋賀県では、農業の生産性を維持しながら、周辺環境と調和した農業がおこなわれることにより、人や生き物が安心して暮らせる田んぼの環境を取り戻す取り組みとして 「魚のゆりかご水田プロジェクト」が推進されています。

牧町農地水環境委員会は、 水田と魚のつながりを取り戻し自然にやさしい農業を実現するため、滋賀県が提唱している『魚のゆりかご水田プロジェクト』 に賛同し、一部の水田をモデル水田として「魚のゆりかご水田」の取り組みを進めています。